Эпоха Советского Союза

Слушать

Поделиться

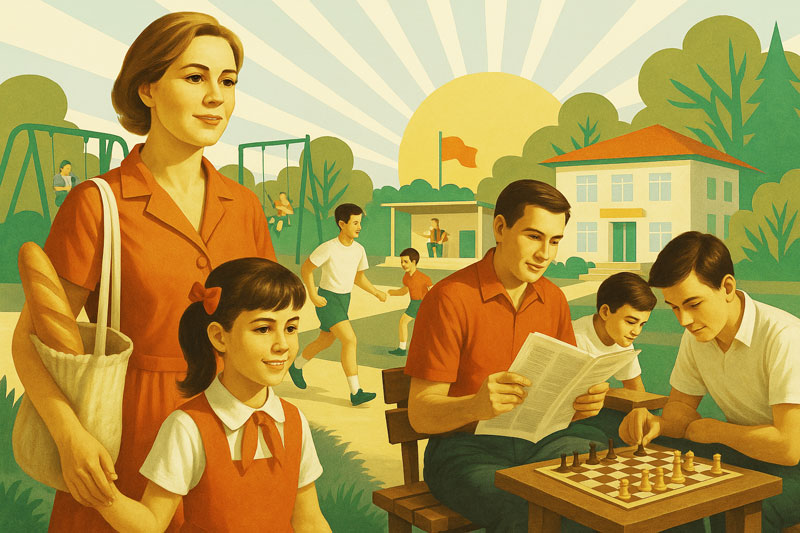

После Великой Отечественной войны Приднестровье, как и вся страна, поднялось из руин. Города и сёла отстраивались заново руками тех, кто ещё помнил залпы фронта. В каждом доме, в каждом кирпиче жила надежда на мирную жизнь.

1950–1980-е годы стали временем великих строек, индустриального подъёма и культурного возрождения. На нашей земле появились новые заводы, школы, библиотеки, Дома культуры. Строились больницы и мосты, развивалось сельское хозяйство, наука, образование.

Это было время, когда гордость за страну жила в поступках: в честном труде, в комсомольских стройках, в первых космических стартах, в олимпийских победах. Люди жили скромно, но с верой в будущее, с уверенностью, что труд — это честь, а прогресс — общее дело.

Мы храним память о той эпохе — времени созидателей, воспитателей, строителей, когда простые люди вершили судьбу страны.

Выберите

интересующий вас раздел

Советский Союз во 2-й половине XX века: основные характеристики эпохи

- Централизация власти. Советский Союз был федеративным государством, но реальная власть концентрировалась в центральных органах в Москве.

Руководящая роль Коммунистической партии (КПСС). Она формировала государственную политику и контролировала деятельность всех органов, включая судебные и правоохранительные структуры. - Советы как органы власти. Все государственные органы формально строились на базе советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, которые представляли различные слои населения.

- Принцип демократического централизма. Решения, принятые вышестоящими органами, обязательны для исполнения нижестоящими, а деятельность всех органов координировалась центральной властью.

- Плановая экономика. Материальные ресурсы находились в общественной собственности и распределялись централизованно, что обязывало отдельных лиц и предприятия действовать в соответствии с централизованным экономическим планом.

- Товарно-денежные отношения. Они играли второстепенную роль: на рынок поступало лишь 14% всей промышленной продукции, остальные 86% распределялись административно-командными методами.

- Развитие военно-промышленного комплекса. Доля этого комплекса в совокупном общественном продукте на конец 1980-х годов составила 68%.

- Система социальных гарантий. Власти предоставляли бесплатное медицинское обслуживание, образование, пенсионное обеспечение, льготное санаторное и курортное лечение.

- Централизованный контроль над работодателями и профсоюзами. Партийно-государственный аппарат осуществлял контроль над работодателями и профсоюзами.

- Противоречивые тенденции в социальной политике. Например, политика «орабочивания» в высшем образовании вызывала недовольство интеллигенции.

Внешняя политика СССР в период с 1945 по 1991 годы характеризовалась противостоянием с США в военно-политической, экономической и идеологической сферах, которое получило название «холодная война».

Основные события

После Фултонской речи У. Черчилля, которая положила начало конфронтации между двумя системами.

Совет экономической взаимопомощи создан для развития сотрудничества между европейскими странами, выбравшими социалистический путь развития.

Организация варшавского договора — военного блока во главе с СССР.

В ответ на размещение ядерного оружия США в Турции СССР перебросил свои ракеты на Кубу.

Подписание договора о ликвидации ядерных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Государство и общество

Общественная жизнь в Приднестровье, как и во всем Советском Союзе, регулировалась Коммунистической партией Советского Союза, формальной идеологией которой был марксизм–ленинизм.

Советское государство оказывало влияние на деятельность общественных организаций, но не руководило ими.

Единственная общественная организация, которая осуществляет руководство не только другими общественными организациями, но и «… руководит всем государством . . ,» — КПСС.

Общественные объединения периода Советского Союза условно можно разделить на группы.

- В первую группу необходимо отнести политические партии. Самой большой политической организацией в истории СССР, вплоть до его распада была Коммунистическая партия Советского Союза. Это была единственная политическая партия в стране.

- Во вторую группу условно можно отнести ряд организаций, которые не являлись политическими партиями, но имели ярко выраженную политическую направленность - это Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи (ВЛКСМ), Всесоюзная пионерская организация, организация октябрят.

- В третью группу можно отнести профессиональные союзы, в том числе и такую их разновидность как творческие союзы (Союз писателей СССР, Союз композиторов, Союз художников и т. д.). Социальное предназначение, а, следовательно, и социальная роль профессиональных союзов заключается в том, чтобы осуществлять социальную защиту своих членов.

- В четвертую группу можно условно отнести военно-патриотические организации типа ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту). Членство в подобных организациях не являлось обязательным. В этой организации юноши и девушки СССР получали навыки начальных военных и прикладных технических специальностей, которые в дальнейшем становились основой для получения военных профессий - парашютист, радист, водитель и т. д.

- В пятую группу можно объединить все другие общественные организации, существовавшие на территории бывшего СССР. Это добровольное общество автолюбителей, общество спасения на водах, различные организации, имевшие своей целью защиту природы, охрану памятников старины, донорские организации, массовые спортивные организации, например, клубы любителей бега, общество охотников и рыболовов и т. д.

Конечно, данное разделение общественно-политических организаций по группам является весьма условным.

Общим же у всех существовавших в СССР организаций являлись:

- Cтрогий контроль за деятельностью всех этих организаций со стороны государства и КПСС.

- Оформленное членство (причем оно могло быть в любой форме - выдача членского билета, нагрудного значка и т. п.).

- Участие в создании материальной базы организации, в том числе путем уплаты вступительных и членских взносов.

- Участие в самоуправлении организации.

Таким образом, официальные общественно-политические движения в СССР были представлены такими организациями как комсомол, пионерская организация, профессиональные, творческие и др. союзы. Все они стояли на позициях официальной советской идеологии и поддерживали все инициативы и решения Коммунистической партии. КПСС выступала носителем государственной власти, полностью контролировала общественную идеологию и политические процессы, подавляя любые проявления инакомыслия и уклонения от участия в строительстве социализма.

Формирование нового человека происходит в процессе активного участия в строительстве коммунизма, развития коммунистических начал в экономической и общественной жизни, под воздействием всей системы воспитательной работы партии, государства и общественных организаций, в которой важная роль принадлежит печати, радио, кино и телевидению.

В ходе созидания коммунистических форм общественного устройства все сильнее и прочнее будет утверждаться коммунистическая идейность в жизни, труде, в отношениях между людьми, вырабатываться умение разумно пользоваться благами коммунизма.

Совместный, планомерно организованный труд членов общества, их повседневное участие в управлении государственными и общественными делами, развитие коммунистических отношений товарищеского сотрудничества и взаимной поддержки ведут к преобразованию сознания людей в духе коллективизма, трудолюбия и гуманизма.

Повышение коммунистической сознательности трудящихся содействует дальнейшему идейно-политическому сплочению рабочих, колхозников и интеллигенции, их постепенному слиянию в единый коллектив тружеников коммунистического общества.

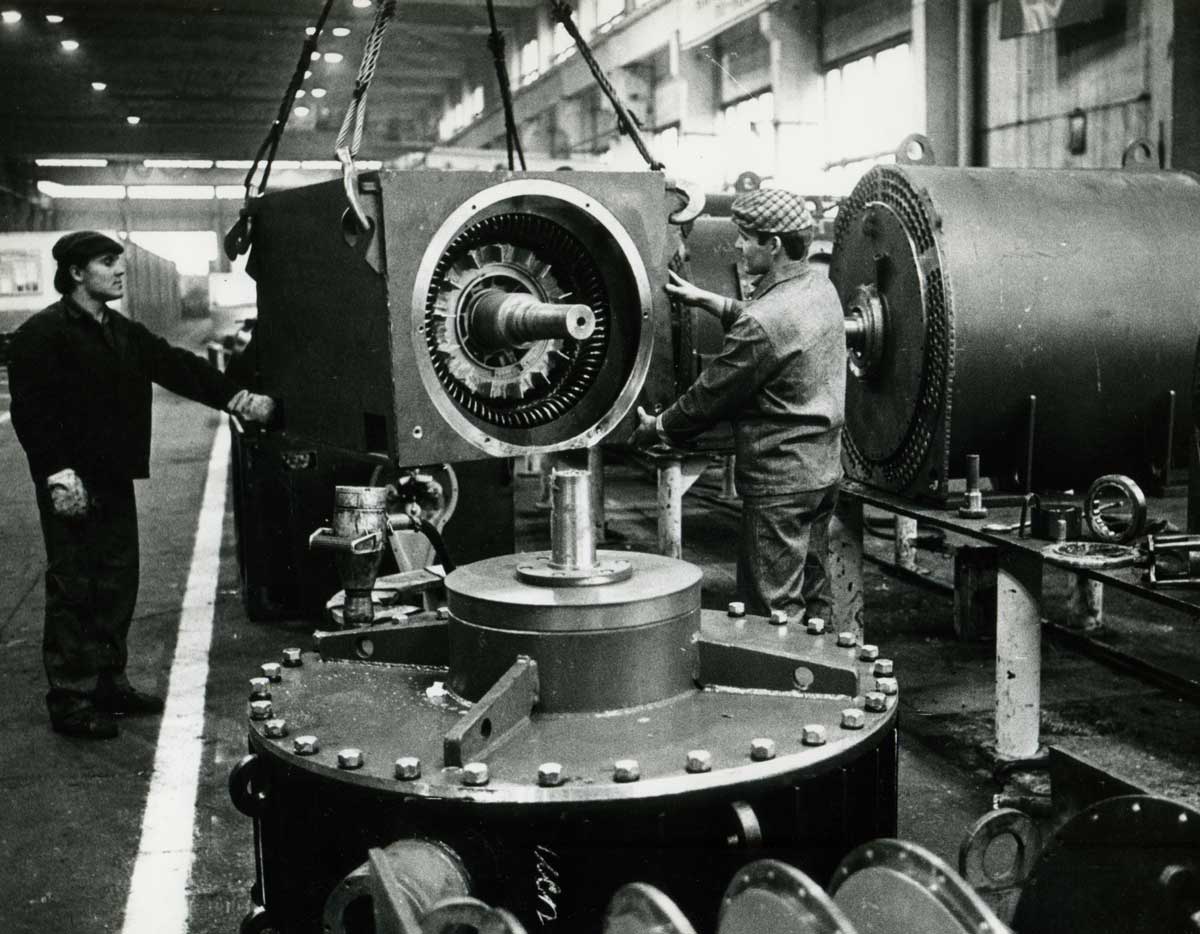

Экономика и труд

Социально-экономическое развитие Приднестровья в рамках рассматриваемого периода условно можно разделить на три этапа:

Достижение довоенного уровня производства и создание местной индустриальной базы.

Создание новых отраслей и крупных промышленных предприятий, определяющих специализацию хозяйства в общесоюзном и международном разделении труда.

Организационно-правовая перестройка экономики.

Каждый из рассматриваемых периодов существенно отличался по своим стратегическим целям, темпам развития экономики и конечным результатам. Если первые два периода характеризуются высокими темпами роста всех экономических и социальных показателей, то последний период – возникновением кризисных явлений, нарушением традиционных экономических связей, отсутствием крупных новостроек и снижением темпов развития хозяйства.

Война, трёхлетняя оккупация нанесли огромный материальный ущерб всему народному хозяйству Приднестровья.

Были разрушены крупнейшие промышленные предприятия в городах Тирасполь, Бендеры, Рыбница. Первоначальной задачей послевоенного периода являлось восстановление разрушенного хозяйственного потенциала, достижение предвоенного уровня производства и перевод традиционных отраслей на новую техническую и технологическую базу.

Здравоохранение

Во второй половине XX века здравоохранение Приднестровья развивалось в соответствии с принципами советской медицины — бесплатной, профилактически ориентированной и доступной каждому.

Послевоенные годы ознаменовались формированием системы санитарного надзора и профилактики. Была развернута сеть аптек, в том числе детских. Организованы санитарно-эпидемиологические станции, служба скорой помощи, внедрены всеобщая диспансеризация и вакцинация населения.

В результате системной работы врачей разных профилей значительно сократилась заболеваемость, а ряд инфекционных заболеваний был полностью ликвидирован. Проводились регулярные медико-санитарные обследования, выявлялись и контролировались массовые болезни: сыпной и брюшной тиф, дизентерия, чесотка, малярия, туберкулёз и другие.

12 апреля 1944 года, вскоре после освобождения города, начала работу Тираспольская городская больница. В 1950 году она была реорганизована в Тираспольскую объединённую городскую больницу с расширенной структурой: поликлиника, детская консультация, судебно-медицинская экспертиза.

С 1946 года начала работу фельдшерско-акушерская школа в Тирасполе. Позднее медицинские училища открылись также в Бендерах. Для подготовки медицинских кадров в условиях дефицита персонала при них были организованы вечерние отделения.

Образование

После освобождения Приднестровья одной из приоритетных задач стало восстановление системы народного образования. Оккупация привела к разрушению школ и прекращению учебного процесса. К началу 1944/45 учебного года усилиями учителей, учеников и родителей большинство довоенных школ было восстановлено.

Быстро росло количество учащихся, особенно в 5–10 классах. Введённое с 1949 года обязательное семилетнее (а в городах — десятилетнее) обучение привело к увеличению числа семилетних и средних школ. Появились вечерние школы для работающей молодёжи, а также интернаты для детей-сирот и из малообеспеченных семей.

Развивалась внешкольная деятельность: Дома пионеров, станции юных техников и натуралистов, спортивные и музыкальные школы. В Тирасполе работали сотни кружков, в которых занимались тысячи школьников.

Важную роль играли профессионально-технические училища, где молодёжь получала не только специальность, но и общее образование. Создавались современные учебно-производственные базы, поддерживаемые предприятиями.

В 1980 году Тираспольский педагогический институт был награждён орденом «Знак Почёта». Несмотря на ограниченные возможности получения высшего образования в регионе, он стал научно-методическим центром Приднестровья, готовя специалистов и повышая квалификацию учителей.

Культура и досуг

После освобождения Приднестровья началось восстановление культурной инфраструктуры. В городах и сёлах вновь открывались библиотеки, клубы, дома культуры, избы-читальни. Уже в 1944 году в Тирасполе открылась библиотека, в 1947 — городской Дом культуры. Активно развивалась художественная самодеятельность, возникали кружки, ансамбли, агитбригады.

К середине 50-х годов самодеятельные коллективы действовали на предприятиях, в колхозах и школах. Знаковым стал ансамбль танца «Виорика» — участник международных фестивалей и лауреат множества наград. В регионе активно работали хоровые и вокальные коллективы, музыкальные и художественные школы. В 1959 году в Тирасполе открылось музыкальное училище.

Сеть музеев охватывала все города и районы. Особое значение имели краеведческие музеи в Бендерах, Тирасполе, Рыбнице и Каменке, а также музеи на предприятиях и в сёлах. В 70-е годы была централизована библиотечная система, а количество читателей и книг резко возросло.

Развивалась кинофикация, радиофикация, создавались парки культуры и отдыха. В 1969 году был создан Тираспольский драматический театр, который стал важным культурным центром.

Культурная жизнь региона также отражалась в изобразительном искусстве и литературе, где звучали голоса местных художников и писателей.

Физкультура и спорт

В 1945–1989 годах в Приднестровье формировалась основа массового спорта и физического воспитания. В послевоенные годы тренировки начинались с нуля — без инвентаря, на энтузиазме ветеранов. Уже в 50-х годах появились сильные футбольные команды, развивались шахматы, бокс, игровые виды спорта.

В 1959 году команда «Лучафэрул» участвовала в чемпионате СССР, а боксёр Н. Шаргородский стал бронзовым призёром страны. Развитию способствовало строительство спортивных объектов, открытие спортшкол и секций. С 1967 года в Тирасполе проводился Всесоюзный фестиваль «За дружбу народов», а город стал местом проведения зональных первенств и тренировок сборных команд.

С 1976 года приднестровские спортсмены участвовали в Олимпиадах. Академическая гребля принесла медали Л. Александровой-Поповой — серебро в Монреале и золото в Москве.

В 1977 году в совхозе-техникуме им. Фрунзе построили современный спортивно-оздоровительный комплекс. В 1979 году в Тирасполе открылась Школа высшего спортивного мастерства (ШВСМ) с отделениями по велоспорту и академической гребле.

Развитие физической культуры стало важной частью формирования здорового и активного общества.

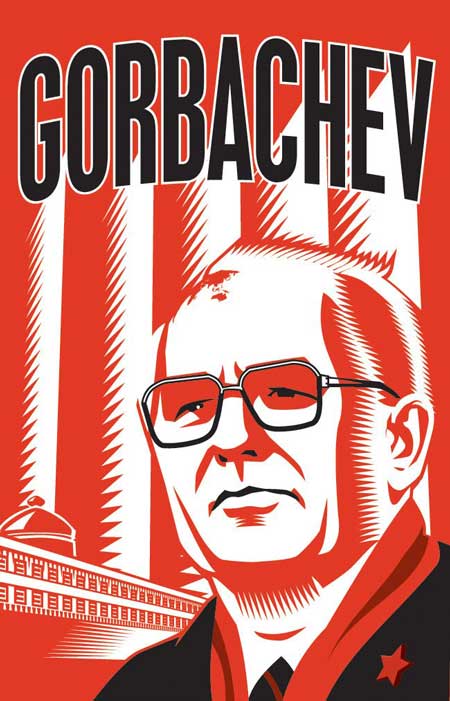

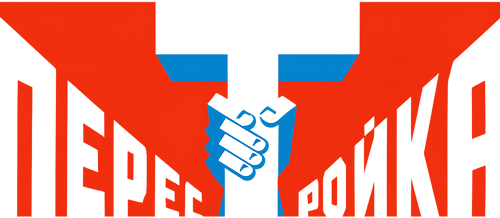

В марте 1985 года, после смерти К. У. Черненко, к власти в стране пришёл М. С. Горбачёв. В 1985—1986 годах Горбачёвым и его единомышленниками в руководстве проводилась политика ускорения социально-экономического развития (так называемое «Ускорение») — антиалкогольная кампания, «борьба с нетрудовыми доходами», введение госприёмки.

После январского пленума 1987 года руководством страны были начаты более радикальные реформы: фактически, новой государственной идеологией была объявлена «перестройка» — совокупность экономических и политических преобразований, результатом которых стала резкая дестабилизация общественно-политической и экономической жизни страны, разрушение советского строя, переход к капитализму и распад СССР. В результате политики «перестройки» СССР в начале 90-х годов остался в Европе вне каких-либо политических альянсов.

В ходе перестройки (со второй половины 1989 года, после первого Съезда народных депутатов СССР) резко обострилось политическое противостояние сил, выступающих за социалистический путь развития, и движений, связывающих будущее страны с организацией жизни на принципах капитализма, а также противостояние по вопросам будущего облика Советского Союза, взаимоотношений союзных и республиканских органов государственной власти и управления.

Проведение М. С. Горбачёвым политического курса перестройки привело к потере управления страной в политической и экономической сферах, резкому обострению внутриполитической обстановки, серии межнациональных конфликтов, распаду ОВД и СЭВ, стремлению советских республик к независимости и, в конечном итоге, подписанию Соглашения о создании СНГ и прекращению существования СССР.

В 1987 году на территории СССР разгорается ряд межнациональных конфликтов, В 1989 году произошёл распад Организации Варшавского договора и СЭВ.