Приднестровская государственность

Слушать

Поделиться

С развитием «перестройки» в СССР начались дезинтеграционные процессы. Обострились межнациональные отношения, один за другим вспыхивали межнациональные конфликты.

Национальная элита МССР решила, используя сложившуюся ситуацию захватить власть и присвоить все ресурсы республики. Молдавская интеллигенция стала считать национальную принадлежность главным достоинством.

В сентябре 1988 года появилось требование о признании государственным языком только молдавского на основе латинской графики, фактически румынского языка, демонстрации стали шествовать с флагами румынского триколора и лозунгами – «Молдавия для молдаван», «Русских за Днестр, евреев в Днестр». Румынисты, которые с девизом «Один язык – один народ!» призывали отказаться от молдавской идентичности и присоединиться к Румынии.

Подготавливаемые документы были болезненно восприняты в Приднестровье, что привело к возникновению стихийного общественного движения, выступавшего за введение двух государственных языков – молдавского и русского. Однако это предложение категорически отвергло националистически настроенное большинство молдавского парламента.

Предпосылки провозглашения приднестровской государственности

С приходом к власти М.С. Горбачёва и развитием «перестройки» в СССР начались дезинтеграционные процессы. Обострились межнациональные отношения, один за другим вспыхивали межнациональные конфликты.

Ослабление центральной власти в период перестройки обнажили долго скрываемые противоречия советского государства, в том числе нерешенность национального вопроса и его новое обострение, вызванное укреплением позиций национальных элит в республиках. События в Молдавии на рубеже 1980–1990 гг. во многом были аналогичны тем, что происходило во многих республиках СССР. Она была в числе тех союзных республик, которые находились в авангарде борьбы с союзным центром. Национальная элита МССР, осознав всю бесперспективность дальнейшего пребывания в составе СССР, решила, используя сложившуюся ситуацию захватить власть и присвоить все ресурсы республики.

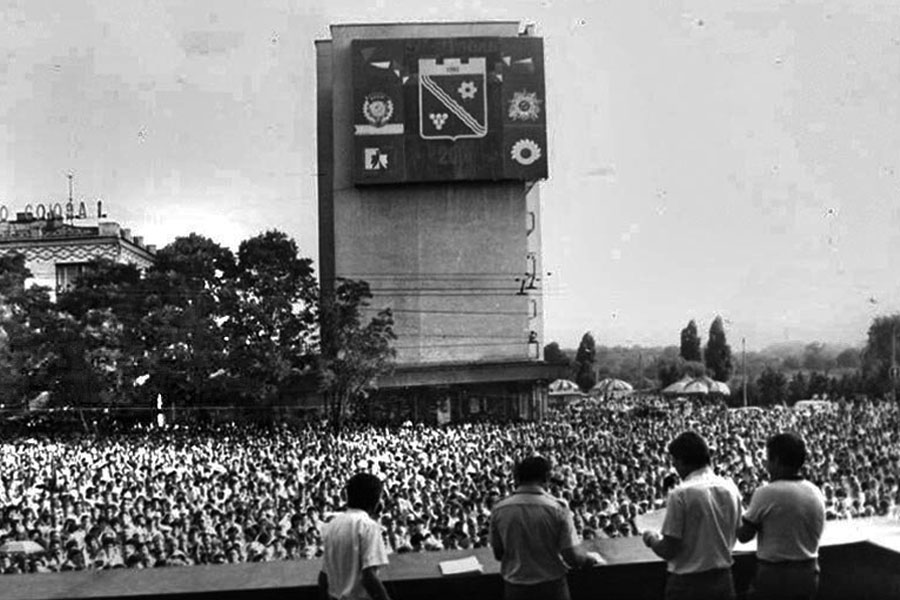

В мае 1989 г. националистические организации объединились в Народный фронт Молдовы (НФМ), который собирал на митинги тысячи сторонников. Партийно-государственные власти не противодействовали, ограничивая при этом деятельность Интердвижения, боровшегося за равноправие, против национализма и экстремизма. В начале 1989 г. в республике приступили к подготовке законопроектов, где в качестве единственного государственного языка признавался румынский. Это сопровождалось шумной кампанией румынизации общественно-политической и культурной жизни, резким обострением национального вопроса, ростом межэтнических противоречий. Подготавливаемые документы весьма болезненно были восприняты в Приднестровье, что привело к возникновению стихийного общественного движения, выступавшего за введение в Молдавии двух государственных языков – молдавского и русского. Однако это предложение категорически отвергло националистически настроенное большинство молдавского парламента, и в итоге языковые законы были приняты. Язык как один из базовых маркеров этнической идентичности стал использоваться в качестве повода к созданию конфликта. Радикальное укрепление статуса государственного языка рассматривалось как механизм отсечения русскоязычных от общественной и политической жизни республики.

Борьба народа Приднестровья за самоопределение и провозглашение ПМР

11 августа 1989 года был создан Объединённый Совет трудовых коллективов Тирасполя.

Полномасштабная забастовка прошла с 21 августа по 25 сентября 1989 г. В ней приняли участие коллективы предприятий, учреждений и организаций Тирасполя, Кишинёва, Бендер, Рыбницы, Комрата, Дубоссар, Григориополя, Каменки, Кагула, Бельц и др. К 12 сентября бастовали уже 211 коллективов, а свыше 400 коллективов выражали солидарность с протестующими.

Главным достижением забастовки 1989 года стало осознание представителями трудовых коллективов своей силы и необходимости единства действий. После принятия дискриминационных законов о языках к бастующим пришло понимание того, что бесполезно ожидать от официального Кишинёва каких бы то ни было объективных действий. Уже в ходе забастовки было принято решение не только о необходимости создания автономии, но и о проведении референдума – всенародного голосования.

После приостановления забастовки на повестку дня встал вопрос о проведении местных референдумов по созданию Приднестровской АССР. Видя, что их законные требования игнорируются властями МССР, приднестровцы вполне закономерно вспомнили о том, что на этих землях в 1924–1940 гг. существовала Молдавская АССР в составе УССР.

Первые референдумы в Приднестровье прошли в г. Рыбница 3 декабря 1989 г., в Тирасполе 28 января 1990 г., в с. Рашков Каменского района 25 марта 1990 г.

Военная агрессия Молдовы против ПМР

С первых дней существования Приднестровской Молдавской Республики Республика Молдова не оставляла попыток силового решения «приднестровской проблемы».

Руководством Республики Молдова было отдано предпочтение не нормальному, цивилизованному диалогу за столом переговоров двух равноправных партнёров, а силовым методам. Это проявилось, прежде всего, 2 ноября 1990 г., когда отряд полиции особого назначения Молдовы, пытаясь прорваться в г. Дубоссары сначала через Лунгу, а затем через Большой Фонтан, расстрелял из автоматов безоружных дубоссарцев, которые защищали подступы к своему городу. Были убиты 18-летний Олег Гелетюк, отцы семейств Владимир Готка и Валерий Мицул. Шестнадцать человек были ранены.

В апреле 1991 г. без объяснения причины полицией Молдовы задерживаются Председатель Верховного Совета ПМССР Г.С. Маракуца, первый заместитель Председателя Верховного Совета В.А. Загрядский, председатель Совета народных депутатов пгт. Каменки Л.Я. Матейчук.

После известных событий августа 1991 г. в Москве, получивших название «августовского путча», молдовское руководство решило расправиться с Приднестровьем, объявив его оплотом сторонников ГКЧП, и предприняло силовые акции на захват депутатов Верховного Совета ПМССР, депутатов местных Советов. Были захвачены и помещены в СИЗО Кишинёва В.Л. Боднар, Г.Н. Попов, А.Г. Порожан, Г.Ф. Пологов, И.А. Мильман.

В конце сентября 1991 г. ОПОН Молдовы предпринял ещё одну попытку прорыва в г. Дубоссары. Было ранено 9 приднестровцев. И только мужество дубоссарцев, противостоявших вооружённым агрессорам, помогло отстоять город – полицейские вынуждены были покинуть Дубоссары.

13 декабря 1991 г. произошла новая вооружённая акция Молдовы против ПМР: ОПОН Молдовы напал на пост гвардейцев ПМР у въезда в Дубоссары: трое гвардейцев были убиты, восемь ранены, двадцать два захвачены в плен.

Начало широкомасштабной агрессии Молдовы против ПМР также связано с Дубоссарами. В конце февраля 1992 г. обстановка здесь обострилась, участились провокации со стороны полицейских, не пожелавших перейти в райотдел милиции ПМР, возглавляемый майором И.С. Сипченко.

ПМР в системе международных отношений

После отражения военной агрессии Республики Молдова предпринимались усилия к урегулированию отношений с Республикой Молдова.

6 января 1993 г. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики принял постановление «Об образовании Молдавской конфедерации», в котором руководству Молдовы предлагалось строить взаимоотношения с Приднестровьем на конфедеративной основе. Переговорный процесс между ПМР и Молдовой начался с подписания 28 апреля 1994 г. Президентами И.Н. Смирновым и М. Снегуром совместного заявления и был продлён в 1995 г., когда было подписано Соглашение о поддержании мира и гарантиях безопасности между РМ и ПМР.

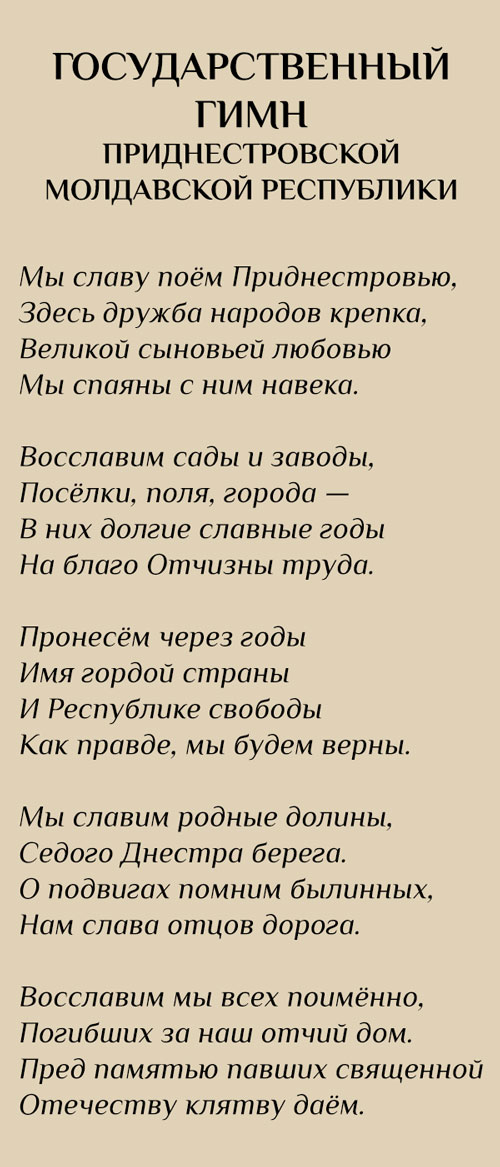

11 марта 1996 г. подписывается на высшем уровне «Протокол согласованных вопросов», согласно которому за Приднестровской Молдавской Республикой закрепляется право иметь свою Конституцию, флаг, герб, гимн, а также самостоятельно устанавливать и поддерживать международные контакты в экономической, научно-технической и культурной областях.

8 мая 1997 г. в Москве Президентами ПМР и РМ И.Н. Смирновым и П.К. Лучинским, а также Президентами стран-гарантов – Российской Федерации и Украины Б.Н. Ельциным и Л.Д. Кучмой был подписан Меморандум «Об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем».

20 марта 1998 г. в Одессе прошла встреча Президентов Украины, ПМР и Молдовы Л.Д. Кучмы, И.Н. Смирнова, П.К. Лучинского и премьер-министра Российской Федерации В.С. Черномырдина, результатом которой стало подписание Соглашения о мерах доверия и развития контактов между РМ и Приднестровской Молдавской Республикой, предусматривавшего ввод в зону безопасности военных наблюдателей от Украины. 16 июля 1999 г. в Киеве состоялась встреча глав Украины, ПМР и РМ с Председателем Правительства Российской Федерации С.И. Степашиным.

Становление и развитие государственных институтов ПМР

Временный Верховный Совет, главной задачей которого было проведение выборов в Верховный Совет I созыва, принял Закон «О выборах в Верховный Совет ПМССР», заложил основы осуществления внутренней и внешней политики, сделал первые шаги на пути становления приднестровского государства.

22–25 ноября 1990 г. в ПМССР прошли выборы в Верховный Совет, и 29 ноября состоялась его первая сессия. Председателем Верховного Совета был избран И.Н. Смирнов. Была утверждена двухпалатная система, состоявшая из Совета Республики (председатель – В.А. Гончар) и Совета Национальностей (председатель – А.А. Караман).

На сессии Верховного Совета 8 декабря были приняты «Декларация о суверенитете ПМССР» и «Декрет о государственной власти ПМССР». Был введён пост Председателя Республики, тайным голосованием Председателем Республики был избран И.Н. Смирнов, исполнение обязанностей Председателя Верховного Совета было возложено на В.А. Гончара.

Экономика и денежная система

В ПМР в течение 90-х годов и в начале XXI в. произошли коренные изменения в системе макроэкономического управления, в отношениях собственности и организационно-правовых формах предпринимательства, в финансовой и валютно-кредитной сферах, в отраслевой структуре хозяйства, в механизме стимулирования труда и системе внешнеэкономических связей. Также изменились функции управления в условиях деятельности на уровне предприятий и организаций.

Во второй половине 1990-х гг. удалось создать полноценную нормативно-правовую базу, систему макроэкономического управления и учёта, соответствующих в основном принципам рыночного хозяйства.

Для определения наиболее оптимальных направлений социально-экономического развития в краткосрочной и среднесрочной перспективе Правительством и Верховным Советом ПМР в течение 90-х гг. был разработан и утверждён ряд важных документов:

«Концепция и программа социально‑экономического развития ПМР» (1993 г.), Концепция социально-экономического развития ПМР на переходном этапе» (1994 г.), «Основные направления социально-экономического развития ПМР на переходном этапе до 2000 года» (1996 г.)

Образование и наука

Размежевание в политике и идеологии между Приднестровьем и Молдовой повлекло за собой разделение систем образования. Возмущенная повсеместной румынизацией школы родительская общественность требовала перехода учреждений образования под юрисдикцию ПМР. Возглавило это движение Республиканское управление науки, народного образования, культуры и религии, образованное постановлением Верховного Совета ПМР 12 марта 1991 г. и реорганизованное в министерство 8 сентября 1992 г. Первым министром образования ПМР стала Л.Н. Ведерникова. Первоочередными задачами министерства являлись следующие:

- формирование образовательной сети республики, сохранение и развитие всех уровней образования — от дошкольного до послевузовского;

- обеспечение и защита конституционных прав граждан на получение образования на родном языке.

Культура

Поступательное развитие было характерно для сферы культуры: ПМР сумела сохранить и приумножить свой культурный потенциал, основанный на многообразии национальных культур, слагаемых культуры единого приднестровского народа.

Культура Приднестровской Молдавской Республики отличается многонациональным характером, в ней тесно переплелись традиции, обряды, ремёсла, формы и жанры искусств народов, проживающих в регионе.

Спорт

Спорт в Приднестровской Молдавской Республике — один из наиболее востребованных приднестровцами видов деятельности. В Приднестровской Молдавской Республике представлены различные виды спорта, среди которых велосипедный и конный спорт, плавание, академическая гребля и гребля на байдарках и каноэ, бокс, лёгкая и тяжёлая атлетика, стрельба из лука, бейсбол, баскетбол, волейбол, регби, дзюдо, кикбоксинг, гандбол и футбол.

Туризм

Приднестровье обладает туристическим потенциалом, который включает природные ресурсы, историко-культурные объекты и инфраструктуру для туризма. Однако потенциал используется не полностью из-за социально-экономических проблем, например, низкой платёжеспособности местного населения и сокращения потока отдыхающих из стран СНГ.

Религиозные конфессии

Характерной особенностью Приднестровья, складывавшейся в течение столетий, был и остаётся многонациональный состав его населения, его поликонфессиональность. В разные исторические периоды здесь активно развивались христианство – православие, католицизм, протестантизм (лютеранство, баптизм и др.), ислам и иудаизм. История Приднестровья сохранила имена православных: подвижника Иоанна Палюховича из Рашкова, печатника и гравёра из Дубоссар Михаила Стрельбицкого, митрополита Екатеринославского и Херсонес-Таврического Гавриила (Бонулеско-Бодони), основателей Ново-Нямецкого Свято-Вознесенкого монастыря иеромонахов Феофана и Андроника, мучеников за веру Германа (Полянского), Николая Виноградова, Иоанна Стефановича, Алексия Курбета и многих других.

Последователи Древлеправославной веры – старообрядцы – появились в Приднестровье ещё до присоединения края к России и затем активно осваивали его. Они расселялись на территории Тирасполя, Бендер, Дубоссар, Григориополя и различных сёл. В Тирасполе в XX веке проживал ревнитель старообрядчества, писатель и мыслитель Ф. Е. Мельников.

С распространением католицизма связана история северного Приднестровья, входившего в Подолию, свидетельством чему служат, например, костёл во имя Святого Каэтана, заложенный в середине XVIII в. в Рашкове владевшим им польским князем Иосифом Любомирским, а также церковь Святого Иосифа в Рыбнице.

Приднестровский народ: формирование идентичности

Приднестровский народ, как и любой другой, прошёл свой особенный путь становления и формирования, что делает нас уникальными. На протяжении истории люди, несмотря на различия в языке, обычаях и культуре, научились жить вместе, защищать общие ценности и называть этот край своим домом. Нас отличает тот факт, что приднестровцы — это действительно особая общность, рождённая на перекрестке эпох, культур и империй.

Приднестровье — земля древняя. Его история начинается не в 1990 году, и даже не в XVIII веке, а тысячелетия назад. Территория у Днестра всегда притягивала разные народы. Ещё в V веке до нашей эры греческий историк Геродот описывал эти земли как владения скифов — воинственного народа, чьи курганы до сих пор хранят свои тайны.